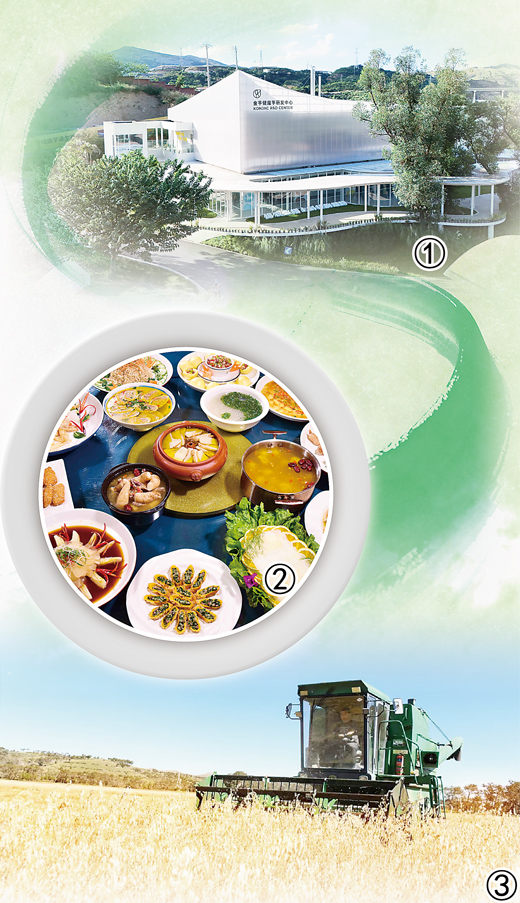

圖①:四川省鹽邊縣金芋健魔芋三產融合示范園一景。

王明鈺攝

圖②:云南省彝良縣的一家特色餐館,天麻被制成各類美食端上餐桌。

趙昱攝

圖③:內蒙古自治區烏蘭察布市卓資縣一家農場,燕麥喜獲豐收。

張可心攝

減脂餐,藥食同源,一站式吃住游……城鄉居民的食物消費新趨勢,折射產業、產品和生產結構之變。“十四五”以來,全國新認證綠色、有機、名特優新和地理標志農產品3.6萬個,每年向社會提供綠色優質農產品實物總量超過2億噸。

近年來,繽紛多樣的農產品里,涌現出行業細分新賽道。農產品供給端要如何適應各種潮流“新吃法”?記者進行了采訪。

把握營養健康消費主線,各類功能性食品融入一日三餐

早上,倒入即食燕麥片,淋上冰牛奶,撒一把藍莓和奇亞籽。“比吃包子油條少攝入200大卡熱量,膳食纖維還多出5克……”社交平臺上,這樣的輕食搭配吸引了不少網友。流行趨勢里,過去不起眼的雜糧雜豆,正悄然加入主食化行列。

內蒙古陰山優麥食品有限公司車間里,經過去芒、篩選、籽粒切割等工序,一款新研發的低升糖指數(GI)燕麥產品即將裝車運往各地。公司所在的烏蘭察布市地處陰山北麓,正是優質裸燕麥的黃金產區。

耐干旱、耐鹽堿、抗風沙,燕麥曾是養育當地人的主糧。“這幾年,我們圍繞主食、低GI、沖調等不同功能場景,開發了70多個單品。”公司負責人冀福善說,乘著雜糧飲食新潮流,公司的燕麥產品在國內200多個城市打開銷路,還出口到北美、東南亞、日韓等地,銷售額達3億多元,帶動1萬多戶農牧民增收。

大食物觀框架下,食品供給結構持續優化升級,與舌尖上的新需求同頻共振。以減脂、控糖、抗衰、助眠等為目標的膳食管理,成為一些農產品產銷兩旺的關鍵詞。

“天麻是一種比較特殊的植物,跟我們所認識的蘭花同屬蘭科,生命周期有95%的時間長在地下,核心提取物天麻素具有祛風通絡、鎮靜安神等作用……”在位于云南省昭通市彝良縣小草壩鄉的中國天麻博物館,游客們一邊觀察天麻塊莖上特有的點狀環紋,一邊好奇地品嘗天麻蜜片、天麻發酵飲等產品。

2023年11月,天麻被正式新增列入“藥食同源”目錄。作為全國天麻六大主產區之一,近年昭通加快道地烏天麻加工利用,全市有機認證種植面積發展到10萬畝,綜合產值93.91億元。“我們建成了全國最大的天麻國際交易中心,開發出蜜片、酒、面膜等30多種深加工產品。”在縣天麻產業中心主任皮萬源眼里,這株小小的藥草,市場前景十分廣闊。

今年2月,農業農村部、國家衛生健康委、工業和信息化部聯合印發《中國食物與營養發展綱要(2025—2030年)》,首次提出“推進營養型農業生產”,在推進農產品營養化高值化加工、推動食藥物質開發利用等方面作了具體部署。

“營養導向型農業是未來農業的一大發展方向。”農業農村部食物與營養發展研究所科技處副處長、團隊首席、研究員朱大洲介紹,當前功能性食品日益走向多元化、精準化、便捷化,形態上從傳統的膠囊、片劑、口服液等融入日常食品形態,富硒大米、DHA雞蛋、高油酸花生等營養強化農產品也獲得更多消費者青睞。

朱大洲提示,在挑選藥食同源相關產品時,一定要了解自身身體狀況,認清產品屬性,明確其是普通食品、保健品還是藥品,并注意食用量。

抓住快節奏消費新賣點,農產品深加工實現“兩頭香”

清晨7點,山東省沂南縣辛集鎮,泉潤食品有限公司生產車間里蒸汽氤氳。自動化生產線上,一只只飽滿的鴨掌經過智能化去骨設備,可食用部分完整分離,自動裹滿調味料后,通過真空滾揉工藝腌漬入味。

“我們與本地多家規模化屠宰企業建立了長期穩定的戰略合作,每年集中采購鴨爪、雞爪、鴨脖、鴨胗等新鮮原料,制成的袋裝休閑食品在市場上很暢銷。”泉潤食品總經理林青雨介紹,去年公司年加工消耗各類畜禽產品超過5000噸,工業總產值超1.4億元。

從“原字號”到制成品,離不開農產品加工端持續運轉。林青雨說,為持續適應消費者口味升級,公司深度融合傳統工藝與秘制配方,依托現代食品科技,組建專業研發團隊,每年推出2款以上全新產品,逐步形成獨具特色的食品生產工藝體系;在生產前端,引入輻照滅菌技術,建立全程可溯源系統,全方位保障消費者“舌尖上的安全”。

糧變粉、肉變腸、果變汁……各類加工食品豐富居民餐桌,點綴美好生活。據測算,截至2023年底,我國主要農產品加工轉化率達到73%,比2019年提高4.5個百分點。

農產品加工業是農業生產承上啟下的關鍵環節。農業農村部食物與營養發展研究所所長、中國農業科學院農產品加工研究所創新團隊首席王鳳忠說,農產品深加工讓食用更便捷,一定程度上匹配了現代快節奏生活的需要。在一些傳統農業大縣,伴隨農產品加工業發展,種植基地、冷鏈物流、包裝材料等環節趨向集中,生產端也更重視市場細分需求,有利于推動農業供給側結構性改革,促進農業增值增效,幫助農民拓寬增收渠道。

在河南省盧氏縣,傳統食用菌走向精深加工,釋放出人才、技術、項目的集群效應,推動全縣農業高質量發展。“我們加快產業鏈協同創新,構建起完整的‘產加銷服’生態圈。”盧氏縣食用菌產業技術研究中心主任胡明君介紹,圍繞香菇多糖多肽系列含片、菌菇調味品等產品開發,縣里與上海農科院、河南農科院合作建立河南金海食用菌研究院,累計培育精深加工企業21家,深化“院縣共建”“校企合作”,為產業發展架起產學研用的橋梁。

前不久,縣里投入1.38億元打造的珍稀食用菌項目一期正式投產。“我們給菇農送菌棒、建移動智慧菇房,既提供技術指導,又包回收、拓銷路。”項目負責人王衛鵬說。

放眼全國,80%以上的農產品加工企業和合作社與小農戶建立了訂單采購、保底收益、按股分紅等利益聯結機制,帶動1.25億農戶增收,收入增長幅度比其他農戶高30%以上。

聚焦補齊加工短板,我國持續強化技術支撐,加快培育一批加工產業主體。2018年以來,全國累計建設了42個部級農產品加工學科群重點實驗室、43個部級農產品加工技術科研試驗基地,立項農產品加工標準超200項。全國9萬多家縣級以上農業產業化龍頭企業,約八成涉及農產品加工業務。

王鳳忠介紹,針對加工工藝、保鮮等關鍵環節,近年來科研人員持續研發創新。比如,機器人炒菜減少人為干預,細胞凍鮮技術更好鎖住食材水分、解凍時恢復新鮮口感,利用等離子體滅菌設備降低防腐劑使用等,這些對于推進現代農業全鏈條升級具有重要意義。

挖掘“吃、賞、玩”新場景,鄉村產業發展空間持續擴大

素毛肚、魔芋涼皮、蒟蒻果凍……點開各大購物平臺,以魔芋(別稱蒟蒻)為原料制成的休閑食品,正走俏國內零食界。《2024中國休閑零食行業白皮書》顯示,去年魔芋零食線上銷售額同比增長128%,線下渠道增速也超過60%。

四川是我國魔芋栽培的主產區之一。在攀枝花市鹽邊縣,這顆黑黢黢的“土疙瘩”,已長成產值近2億元的特色富民產業。魔芋帶貨的“魔力”從哪兒來?

“金沙江下游屬干熱河谷氣候,非常適合魔芋生長。這種植物本身確實有一些‘神奇’特性。”在攀枝花市農林科學研究院,魔芋團隊負責人滕志現場演示,經過削皮、研磨、煮沸、凝固等工序,出鍋后的魔芋變得軟糯彈牙。她介紹,魔芋的主要成分為葡甘聚糖,是優質的可溶性膳食纖維,具有增稠、持水及成膜等特性,在食品、醫藥等領域應用廣泛。此外,魔芋植株能長到1米以上,葉片寬大,具有一定觀賞價值。

人無我有的特色,成為農產品出圈的獨家“秘籍”。今年8月,在當地有關部門支持下,位于鹽邊縣紅格鎮新民村的金芋健魔芋三產融合示范園正式開業。在這里,魔芋不僅是地里長出來的一道天然美食,還是魅力十足的文旅IP。

漫步在園區,魔芋食研室、芋見張宜花園餐廳、熱帶雨林體驗區,各類新業態層出不窮。“我們以魔芋膳食、生態景觀為特色,暑期有好多家庭帶著孩子來玩。”金芋別院民宿經營者、村民陳柯宇說,一站式吃住游,游客走的時候還要帶上魔芋米、膳食粉、精釀啤酒、果凍皂等產品。

“過去賣原料,現在賣品牌。農文旅融合,進一步打開了魔芋銷路。”鹽邊金芋健生物科技有限公司負責人王可介紹,今年新投產了膳食纖維顆粒生產線,接下來還將利用魔芋生產綠色生態降解材料,如保鮮膜、醫用膠囊等。按照30噸魔芋產1噸精粉來算,預計鮮魔芋年收購量將超過3.6萬噸,有力帶動種植戶增收。

滕志介紹,為促進魔芋產業高質量發展,市農林科學研究院制定了22項地方種植標準,加大抗病高質高效品種研發力度,篩選出珠芽金魔芋、高寒花魔芋等不同海拔適生品種,實現魔芋品種、種植技術全域覆蓋,推動畝產提高40%。鹽邊縣還計劃引入保險托底機制,將魔芋納入縣級特色農業保險。

小小魔芋是特色農產品發展壯大的縮影。各地加快挖掘農業多種功能和鄉村多元價值,持續探尋餐桌內外的農產品消費新場景,打出更多綠色牌、品質牌、創新牌。

在陜西洛川,蘋果變成了醋、酒和脆片,全市打造了5條蘋果觀光精品線路、46個觀光園區,果子的“生命周期”在不斷延長。在浙江安吉,“筍作山珍鮮、竹成萬家器”,竹酒店、竹民宿、竹露營、竹咖啡、竹探險……全縣年接待游客超500萬人次,衍生經濟收益超15億元。

“吃、賞、玩”,通過開辟“新吃法”,特色產業不斷拓展新賽道,走出了一條條微笑曲線。2024年,各地舉辦的豐收節活動,累計帶動農產品消費300多億元,全國休閑農業營業收入近9000億元。農業農村部有關負責人表示,下一步將會同有關部門引導各地挖掘特色資源,繼續推進國家現代農業產業園、優勢特色產業集群、農業產業強鎮建設,深化農業品牌打造,持續推進鄉村文旅深度融合工程,促進農業產業高質量發展。