從邊陲小鎮起步的深圳,正加速邁向“全球海洋中心城市”。

2024年,深圳海洋經濟總產值5409億元、同比增長5.8%,占GDP比重14.7%。一面是深圳港集裝箱吞吐量3338萬標箱、穩居全球第四;另一面,高新技術涉海企業超2500家,已建涉海創新平臺86個,水下機器人專利全國第一,“含科量”是一張更為亮眼的名片。

“近十年,深圳海洋經濟既在總量上實現顯著增長,結構也持續優化。”綜合開發研究院(中國·深圳)前海分院副院長、可持續發展與海洋經濟研究所所長胡振宇談到,傳統港航業之外,深圳更多增量來自海洋新興產業,如海洋電子信息、高端裝備制造、深海水下機器人等。

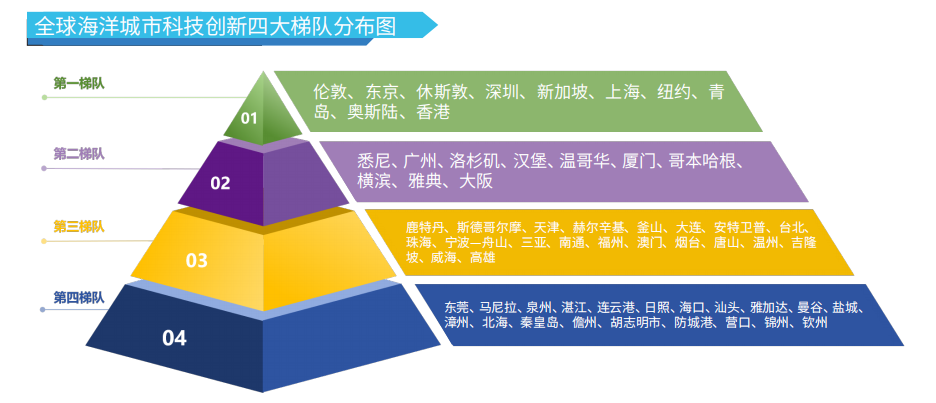

在綜合開發研究院(中國·深圳)聯合廣東粵港澳大灣區研究院發布的《全球海洋城市競爭力指數報告(2025)》(以下簡稱《報告》)中,深圳在“科技創新”維度高居全球第四,PCT國際專利授權量、城市研發投入經費等細分指標躋身前十,強勢拉動整體排名至全球第11位,居第二梯隊頭部。

近日舉辦的2025年粵港澳海洋合作發展論壇上,廣東省自然資源廳相關負責人表示,2024年廣東海洋生產總值突破2萬億元,連續30年領跑全國,粵港澳大灣區“軟硬聯通”更加通暢。未來,廣東將積極依托環珠江口100公里“黃金內灣”,全面強化海洋高端資源要素的聚合力、向心力,攜手港澳共同打造具有全球競爭力的一流灣區。

而縱觀海洋城市第一梯隊,不僅經濟規模領先,規則制定、海事服務、資源定價等“軟實力”亦占據制高點。被國家賦予“全球海洋中心城市”戰略定位的深圳,“硬科技”長板已鍛成,未來如何提升全球資源配置權與話語權?

在深圳,一條區別于倫敦、紐約等老牌航運中心的海洋經濟發展路徑清晰可見:依托科技創新與先進制造業優勢,在海洋新興產業領域率先突圍。

“天上飛的有大疆,海洋里面有潛行。”深圳無人機行業內流傳的一句話,背后是一個萬億級的新興市場。海洋占據地球表面超70%,其中深度在200米以下的深海海底占比約93%。

“從油氣勘探、漁業養殖到科研科考、應急救援,甚至消費級場景如水下攝影、泳池清潔,需求正在爆發。”深圳潛行創新科技有限公司總經理周長根對媒體表示。該公司自2016年切入水下無人機賽道,已生產制造出8代產品,包括全球首款智能全向抗流水下機器人“潛鮫X100”等,獲近400項知識產權專利,產品覆蓋百余個國家和地區。

以潛行創新為代表,深圳已集聚涉海經營主體11萬家,培育高新技術涉海企業2508家。據《報告》,深圳在“科技創新”維度高居全球第四、中國城市第一,PCT國際專利授權量、城市研發投入經費兩項細分指標躋身全球前十。

(《報告》科技創新維度評選結果)

時間倒回2017年,《全國海洋經濟發展“十三五”規劃》提出“推進深圳、上海等城市建設成為全球海洋中心城市”,這是深圳首次被賦予全球海洋中心城市建設任務。

2022年,深圳又將海洋產業納入重點培育的“20+8”戰新與未來產業集群中,此后陸續出臺《深圳市海洋發展規劃(2023-2035年)》《深圳市促進海洋產業高質量發展的若干措施》等,明確布局附加值更高的綠色智能船舶、海洋工程和裝備、海洋電子信息、海洋生物醫藥等新興產業。

胡振宇觀察到,建設“全球海洋中心城市”八年來,深圳海洋經濟結構持續優化,此前海洋交通運輸業、濱海旅游業、海洋油氣業“老三樣”占海洋經濟總產值90%以上,如今降到40%以下,更多增量來自海洋新興產業。

數據顯示,2024年深圳市海洋生產總值達到5409億元、占GDP比重14.7%,領跑廣東全省。其中,海洋信息服務業增加值達1061億元、增長10.1%;水下機器人專利數量居全國城市第一,綠色智能海洋裝備重點企業市場占有率超5成,擁有海洋藥物和生物制品業企業253家。

新興產業的“風”同樣吹向了深圳的傳統涉海龍頭。

例如,自航運業起家的招商局集團,近年以“新海遼”輪、“新伊敦”輪等切入智能航運、綠色航運市場;中集集團積極布局深海油氣及海洋新能源,“藍鯨1號”與“藍鯨2號”是目前全球作業水深、鉆井深度最深的半潛式鉆井平臺,去年還聯合研發建造并交付全球首個竹基復合材料海上漂浮式光伏平臺“集林一號”等。

薪酬一人一議、人才房3年免租,南方科技大學海洋高等研究院9月的一則招聘信息備受關注。

深圳第一所海洋專門高校——深圳海洋大學由南方科技大學牽頭籌建。南科大海高院/深圳海洋大學籌備辦公室聯合發布“英雄帖”,也意味著深圳海洋大學的神秘面紗即將正式揭開。

引領海洋新興產業的另一面,此次《報告》科技創新維度,深圳并非均衡領先:海洋專門學校數量、國際涉海論文數量等細分指標尚未進入全球前列。

國內城市以青島最為矚目。坐擁嶗山實驗室、中國海洋大學、中國科學院海洋研究所等一大批涉海科研機構及全國近1/3的涉海兩院院士,青島以2202篇國際涉海論文“遙遙領先”,占60個參選海洋城市總量(23333篇)近1/10。

“我們要建一所海洋的‘麻省理工’,要用高科技帶動深圳‘20+8’產業。”歐洲科學院院士、南科大海高院院長、深圳海洋大學籌建負責人林間曾公開表示。

2019年8月,《中共中央 國務院關于支持深圳建設中國特色社會主義先行示范區的意見》正式提出,支持深圳加快建設全球海洋中心城市,按程序組建海洋大學和國家深海科考中心。

(圖源:南科大海高院/深圳海洋大學籌備辦公室官網)

(圖源:南科大海高院/深圳海洋大學籌備辦公室官網)

據悉,深圳海洋大學對標美國麻省理工學院、伍茲霍爾海洋研究所等國際一流高校,目標建設一所國際化、高水平的新型研究型海洋大學。項目總投資60.53億元,落地大鵬新區壩光片區,規劃辦學規模約8000人,一期預計2026年全面建成投用。

林間透露,深圳海洋大學的辦學特色為“631”——60%做工程技術、30%做科學、10%做其他。招聘信息顯示,該校重點引進海洋電子信息、海洋新能源、海洋新材料、海洋工程與技術、海洋科學與技術、人工智能6個研究方向人才,均指向海洋新興產業。

縱觀深圳各大高校,海洋學科逐步完善,“筑巢引鳳”效果漸顯。

林間為國際頂尖海洋地球物理學家,成果曾入選“2019年度中國十大海洋科技進展”,其一論文在國際地震學領域十年引用率全球第一;深圳大學成立深地科學與綠色能源研究院,院長謝和平為中國工程院院士、力學與能源工程專家,全球首創海水無淡化原位直接電解制氫技術曾入選“2022年度中國科學十大進展”。

除了興辦本土海洋大學及學科,深圳還向外引進,中國海洋大學深圳研究院、大連海事大學深圳國際海事可持續發展中心、香港大學前海智慧交通研究院等涉海科研機構相繼落戶。

“深圳已建成86個涉海創新平臺,其中5個為國家級平臺、27個為省級平臺,聯動11萬家涉海主體,有望形成海洋領域基礎研究—中試驗證—產業轉化閉環。”胡振宇表示。

7月底至8月初,6個船舶融資租賃項目密集落地深圳前海。截至目前,前海累計落地48個船舶租賃項目,資產總計達168億元,資產價值躍居全國第三。

這是深圳發力補齊高端海事服務短板的一個縮影。《報告》顯示,全球第一梯隊海洋城市如倫敦、新加坡、紐約等各項指標均表現優異,鮮有短板。相較之下,位于第二梯隊頭部的深圳,差距主要體現在“海事服務”維度,單項居全球第21位。

具體來看,“海事服務”設置了全球Top40提供海事金融服務銀行(總部/分支機構/辦事處)擁有量、具有海事業務的律所數量、涉海保險公司數量、港務公司數量、具有涉海咨詢業務的咨詢公司數量5個細分指標。

而據《報告》團隊測算,深圳擁有10家全球Top40提供海事金融服務銀行(總部/分支機構/辦事處),位列全球第14名,但海洋金融規模僅相當于新加坡的1/45;國際海事機構數量不足倫敦7%,年海事仲裁案件量不足倫敦15%。

海事服務攸關全球資源配置能力、國際話語權與影響力,是海洋“軟實力”的集中體現。以海事仲裁為例,深圳國際仲裁院研究處(海事仲裁中心)高級法律顧問孟偉撰文指出,海事糾紛基本為跨境案件,基于《紐約公約》,仲裁裁決可在全球172個國家無障礙地執行,而訴訟判決往往無法在境外獲承認,海事仲裁的優先級遠高于海事訴訟;另一方面,海事仲裁附加值高,具有明顯的集群效應,發達的仲裁中心將全面帶動律師、公證、調解、專家輔助、翻譯等上下游產業發展。

(位于深圳前海的國際仲裁大廈)

(位于深圳前海的國際仲裁大廈)

“打‘港’牌滿盤皆活。”胡振宇告訴21世紀經濟報道記者,香港在《報告》中穩居第一梯隊,其為波羅的海國際海運委員會(BIMCO)第四個指定仲裁地,主導亞太海事糾紛解決;聚集900余家海事服務企業,船舶管理、船員培訓、海事金融特別是船舶融資租賃、航運保險等方面能力突出,可與深圳有效互補。

此前,深圳國際仲裁院已與香港海事仲裁協會等簽署了《粵港澳大灣區促進國際海事仲裁合作備忘錄》。胡振宇建議,深圳應進一步推動香港海事仲裁規則與深圳產業標準對接,試點“深港海事糾紛聯合解決機制”。

海洋金融方面,政策性開發性金融機構和國有大行等已探索推出“藍海惠貸”“養殖貸”等信貸產品。據深圳人行透露,截至6月末,綠色港口和航道、綠色船舶制造、綠色漁業等貸款余額較年初增長25.4%。胡振宇認為,香港可為大灣區智能船舶制造企業提供“船舶租賃+碳匯質押”創新融資,尤其前海作為船舶租賃資產“第三極”,可聯動香港資金,降低企業融資成本。