莎車縣巴格阿瓦提鄉團結村的棉花田正在收獲。

鄧軍強攝

徐波(右二)在哈巴河縣與小朋友在一起。

楊帥君攝

克拉瑪依白堿灘區礦山治理項目區微地形營造分水格。

付晶攝

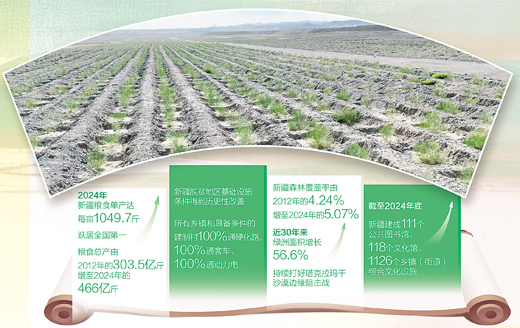

數據來源:《新時代黨的治疆方略的成功實踐》白皮書

王堯在克拉瑪依白堿灘區礦山治理項目區,查看梭梭生長情況。

付晶攝

精河縣城鄉一體化水廠里,工作人員在巡檢設備。

木黑提攝

幫農民增收謀實招

種地挑上“金扁擔”

記者 郁靜嫻

在新疆莎車縣阿扎特巴格鎮11村,蓬松的棉桃如同云朵落在枝頭,再過半個月就可采摘。棉農劉新寧說:“今年種的是新品種,看這吐絮情況,產量估摸著不錯。”

作為農業農村部選派的援疆干部,去年4月吳顯中來到莎車縣工作。他發現,當地農業產業有基礎,但主要農作物品種偏多。“就拿棉花來說,全縣有近20個品種,管理相對粗放,棉花賣不上好價錢。”吳顯中說。

咋樣能讓農民用上好種子?吳顯中反復琢磨,多次調研。他細細梳理惠農政策,終于找到突破口。吳顯中和當地干部依托鄉村振興銜接資金,申請開展主導品種示范推廣項目。去年先期引進4個優良棉花品種,對種植戶提供40%的良種補貼,供種廠家提供全程技術指導跟蹤,農民有了積極性,好種子變成好收成。

短短一年間,全縣棉花主導品種覆蓋率實現突破,種植面積達24萬畝。“跟原先品種相比,新品種的單產普遍增加50公斤以上。”吳顯中介紹,從縣種業發展中心調度的情況看,明年主導品種意向播種面積已達70萬畝。

不僅是棉花。通過政策引導和示范引領,全縣小麥、玉米的主導品種覆蓋率也得到進一步提升。莎車縣糧食購銷有限責任公司負責人王貴樹說,今年收上來的一等小麥比去年翻一番,品質大幅提升。

“多為農民增收想實招,是我努力的方向。”吳顯中說。河東地區主要種植棉花,北部地區以種糧為主,南部山區和戈壁灘發展畜牧業和設施農業,葉爾羌河兩岸發展特色林果業……莎車縣的鄉村產業發展“地圖”,在吳顯中的心中逐漸清晰,“摸準產業發展需求,才能讓好政策精準落地。”

產業幫扶到戶獎補方案持續優化。“先干后補、多干多補、干好再補”,守住了不發生規模性返貧致貧底線。“資金滴灌到戶,大家伙兒的內生動力被激發。”吳顯中介紹,比如,玉米單產提升3%以上的,每畝補助150元;牛羊養殖,聚焦品種改良、優質飼草料、養殖配套設施新建改造提升等環節,給予相應補助。今年,產業幫扶精準到戶項目讓6萬余戶幫扶對象受益。

圍繞產業鏈,補鏈延鏈。在位于莎車縣烏達力克鎮的戈壁產業園,大棚的蘆筍長勢喜人。以鄉鎮為主體進行招商引資,大棚找到了“婆家”。縣里整合資源、加強產業上下游配套,盤活多個大型設施農業產業園,有效釋放了社會和經濟效益。

“莎車是沙漠里的一片綠洲,希望這片土地未來托起更多農牧民的好日子。”吳顯中說,接下來,他將更好發揮橋梁作用,引進更多資源要素,助力全縣農業高質量發展。

助特色產業增效益

林果成了“致富果”

記者 李曉晴

“歡迎大家來大美新疆,賞美景,嘗美食,品美酒。”2025年新疆絲綢之路葡萄酒節網絡直播間里,徐波向屏幕前的網友們發出熱情邀請。

徐波是國家林業和草原局的一名干部,2023年作為第十一批援疆干部人才奔赴新疆,目前在新疆維吾爾自治區林業和草原局林果產業發展處工作。

來到新疆,徐波一頭扎進農村,進家入戶,摸清林果產業“家底”。“新疆林果產業發展勢頭不錯,但產量和品質有提升空間。挖掘發展潛力,關鍵靠技術。”徐波說。

徐波和當地干部、農業專家集思廣益、總結經驗,編印了12個主栽樹種的栽培管理技術明白冊。專家組成技術服務團,下沉一線,帶著果農看、教給果農干。

在喀什地區伽師縣英買里鎮阿亞克蘭干村,果農莫拉吉·玉蘇甫種了45畝新梅。“我跟著專家學會了修剪樹枝、水肥管理。我家果園畝產翻了一番,種果子越來越有奔頭。”

科技賦能,產業提質增效。喀什地區林業和草原局高級工程師翟鵬鵬介紹,就拿核桃產業來說,果農掌握了修枝技術,果樹通風透光,畝產提高10%以上。如今,喀什地區林果業種植面積達539萬畝,其中核桃種植面積為202萬畝,總產量43.3萬噸。

做優一產,更要做強二產。在阿勒泰地區哈巴河縣,一顆顆沙棘變身為原漿、果粉、籽油等產品。“援疆干部到我們這兒開了好幾場座談會,從沙棘種植到精深加工,指導得很細致,一下子打開思路。”新疆康元生物技術集團股份有限公司董事長劉宗浩說,“我們引進先進設備,改進工藝,沙棘汁、沙棘奶等產品很受消費者歡迎。”

看著新疆的甜果子走向大市場,徐波十分感慨:“塔克拉瑪干沙漠戴上‘綠圍脖’,分布其間的林果就是‘綠圍脖’上的‘寶石’。我將盡我所能,讓林果香飄萬里,讓百姓從產業發展中長久受益。”

讓山山水水展新顏

護好生態“綠生金”

記者 常 欽

在新疆克拉瑪依市小拐鄉,一邊,棉花地連綿天際;另一邊,新栽下的梭梭林在風中挺立。

“大風天沙子不會到處飛了。”小拐鄉團結新村黨支部書記加漢指著梭梭林說,“這片林子‘鎖’住了沙丘,保護了我們1000多畝棉花地,是1000多名群眾的‘綠屏障’。”

小拐鄉地處綠洲與沙漠交錯地帶。曾經的廢棄礦山如同一道道“疤痕”,讓活化的沙丘步步緊逼。

推動“綠之變”的,是來自自然資源部國土整治中心的援疆干部王堯。她帶領團隊采取草方格沙障固沙,恢復原生梭梭林,廢棄礦山變成綠地,阻擋了黃沙前進的步伐。

2023年7月,王堯把人生坐標從北京搬到了新疆。修復和保護這里的山山水水,成了她肩上的責任。

塔城地區地處天山北麓綠洲帶,修復廢棄礦山的任務重。這里是王堯開展工作的第一站,她與當地干部同吃同住3個月,組建工作專班,深入實地摸排,成功申報了“新疆天山北麓綠洲帶(沙灣市)歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程”項目,獲批880萬元項目資金。

植樹、固沙、護坡……在塔城地區沙灣市安集海鎮,裸露的土地一點點披綠。“山水變綠,還要點綠成‘金’。”王堯介紹。沙灣辣椒產量占全國調味椒的1/10,修復后的廢棄礦山被改造成曬場,辣椒有地曬、能存儲,品質更有保障。

瑪納斯河流域橫跨多地,養育著沿岸各族兒女。守護好兩岸群眾的母親河,成了王堯的又一道“必答題”。

面對申報周期不足兩個月的挑戰,王堯和同事倒排工期、掛圖作戰。5天完成全流域生態本底踏勘,精準診斷核心生態問題;建立“日跟蹤+周調度”的30日攻堅機制,高效推進工作;面對各方訴求,耐心測算“生態賬”“經濟賬”……在她和同事的努力下,國家“十五五”首批山水工程“新疆天山北坡經濟區瑪納斯河流域山水林田湖草沙一體化保護和修復工程”成果落地。

從天山北坡,眺望瑪納斯河流域,王堯把專業知識化為對新疆大地的深情,把一項項好政策,變成戈壁荒灘上看得見的綠洲、鄉親們口袋里實實在在的收入。“我們將扛穩職責,加強生態系統保護和修復,努力為各族群眾蹚出一條生態美、產業興、百姓富的幸福之路。”王堯說。

為千家萬戶織水網

農家喝上“幸福水”

記者 鄧劍洋

擰開水龍頭,汩汩清水涌出。“這水好著呢。喝上了水庫水,水更‘軟’,燒開后水垢少了,啥時候想用啥時候都有。”新疆精河縣大河沿子鎮別斯村村民張志平感慨。

2024年,精河縣建設小型引調水工程,管網延伸互聯,實現城鄉供水同源、同網、同質、同服務、同監管。“精河縣地域廣闊,‘一根水管’通到底,為絕大部分城鄉群眾供水,是非常不容易的。”今年39歲的援疆干部趙朝華印象深刻。

2023年,黃河勘測規劃設計研究院有限公司高級工程師趙朝華被選派援疆,掛職新疆農村飲水安全中心副主任。擺在眼前的任務,就是為精河縣建好小型引調水工程。

一次次到現場調研、一遍遍修改方案……2024年項目開始后,盯工程進度,申請資金,趙朝華四處奔波,“管網線路長,易漏損,必須把好質量關。”攢足了經驗的趙朝華,后續還編制出《2025—2026年新疆小型引調水工程建設實施方案》,讓好經驗惠及其他地區。

趙朝華跟新疆的緣分很深。援疆之前,他就參與到新疆水利工程建設中,搞規劃、修水庫,忙起來一待就是幾個月。再到新疆,趙朝華很激動,“兩個月里跑遍了30個農村安全飲水的維修養護項目,就想著讓工程早建好,讓群眾早受益。”在援疆的兩年時間里,趙朝華的足跡遍布13個地州80多個縣市,參與160余處工程建設。

在新疆織水網,挑戰很多。飲水管網要翻群山、過凍土,還要克服寒冷天氣和地質難題。趙朝華介紹,“我們創新采取明鋪管網,再外加保溫層和發熱電阻絲等方法,解決管網冷凍問題。”

清水長流,穩定水源是關鍵。有一次,為尋找合適水源,趙朝華指導施工人員打井200多米,3個多月才打出一口符合水質要求的水井。“挖不出好水,我們也動搖過,但想起村民們期待的眼光,大家咬牙堅持,終于找到了清水,建起供水管網。”趙朝華說。

“幸福水網”連城鄉,涓涓清水潤民心。截至2024年年底,新疆建有農村集中式供水工程1310座,供水人口1244萬人,農村自來水普及率達99%,規模化供水工程覆蓋人口比例達88.2%。

今年7月,趙朝華的同事、黃河勘測規劃設計研究院有限公司正高級工程師鄧剛“接棒”,繼續為新疆農村安全飲水事業奮戰。“這是一份榮譽,更是一份責任,我將用滴水之力蓄積涌泉之功,為千家萬戶引來‘放心水’‘幸福水’。”鄧剛說。