就在臨近今年國慶中秋長假之際,四川電力現貨市場在進入結算試運行過程中出現了一個奇怪的現象——9月20日當天,省內電力現貨價格出現全天負電價,出清最高價格為-34.8787元/兆瓦時(即-0.034元/度),最低價格為-50元/兆瓦時(即-0.05元/度),引發各界的熱議。

此前負電價已在山東、浙江、內蒙古等多地發生,它是如何產生的?會如何影響電廠收益?明知電價為負,發電企業為何選擇不停機繼續發電?

《每日經濟新聞》記者(以下簡稱每經記者)采訪了多位發電企業、能源專家和高校學者,試圖還原負電價背后的真相。

采訪中有業內人士告訴記者,負電價的形成與我國電力現貨市場的限價規則相關。

我國各地電力現貨市場都會設置交易限價,多數省份最低限價為0元/度。部分允許價格為負的地區如山東、內蒙古,此前就曾出現過負電價,這通常發生在電力供應過剩、市場需求不足的情況下。

每經記者梳理發現,近幾年來,國內電力市場的負電價現象從零星出現到逐漸增多,并呈現“從單點到多省、從短時到長時”的趨勢。

2019年,山東電力現貨市場在國內首次出現負電價——-0.04元/度的出清價格;2023年,山東電力現貨市場出現連續21小時負電價;2024年“五一”期間,山東電力現貨市場出現連續22小時負電價。

清華大學電機系副教授郭鴻業接受每經記者書面采訪時透露,截至2024年,山東日前市場(電力現貨市場中的主要交易形式,以一天作為時間提前量組織市場)和實時市場出現負電價的時間占比分別約為11%和14%。

到了2025年,負電價出現范圍有所擴大。

1月,浙江首次出現負電價,浙江電力現貨市場連續兩日報出-0.2元/度的最低電價,成為中國第二個具有現貨負電價的現貨市場;

4月,內蒙古首次出現負電價,蒙西電網電力現貨市場日出清最低價為-0.004元/度;

9月,四川電力現貨市場結算試運行階段出現全天負電價……

烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座梯級水電站沿長江干流自上而下排列構成了世界最大清潔能源走廊,圖為三峽大壩和外送輸電線路 新華社發(鄭家裕攝)

不少人好奇,負電價的數值究竟是如何確定的?

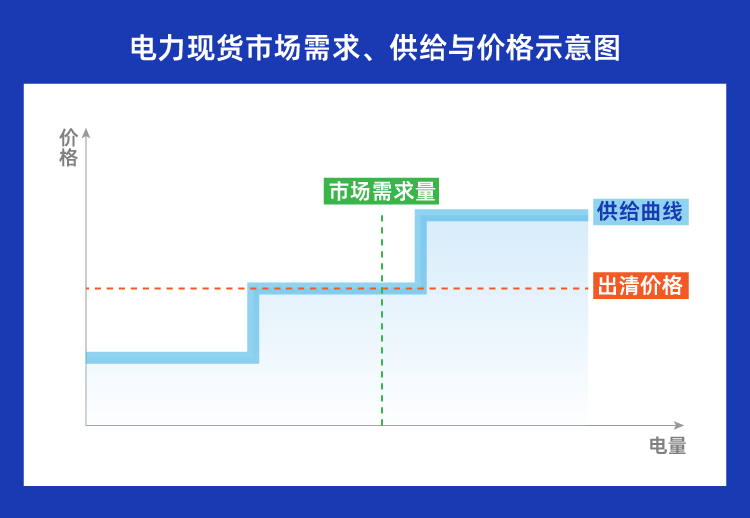

首先要了解,電力市場出清就是根據市場規則和所有買家及賣家的報價,最終確定“誰發電、發多少、誰用電、用多少、按什么價格結算”的過程。

某發電企業中層人士向每經記者進一步解釋,若某天某個時間點,某電力現貨市場需要100萬度的電力,所有發電廠商和用戶都在同一平臺報價,市場組織者收集全網的發電資源和用電需求,發電企業報的是自己愿意賣出的電量和價格,用電方報的是想買的電量。市場運營機構按發電企業報價從低到高的順序排序,逐一形成成交電力,直到可提供的電力疊加起來能滿足100萬度的用電需求。

最后一家滿足市場負荷需求的發電企業報價,就是當天該時段的市場出清價,也叫作邊際電價。因此這個時段中,所有中標發電機組的發電量都按照這一價格結算電費。若最后這家電廠的報價為負數,該時段的電力現貨市場電價就是這一負值。

現貨市場出清價格通過競價排序產生,當某特定時段電力供給大于需求時,就可能產生負電價

我國負電價現象從罕見到頻次增加,導致負電價出現的因素并不相同。

郭鴻業進一步告訴每經記者,負電價是多重因素共同作用的結果,其形成原因與電力供需在時空維度上的結構性失衡有關,既有新能源高比例規模化并網的必然性,也暴露出傳統電力系統調節能力的局限性,并且部分制度體系與市場規則也助推了負電價頻率的提升。

他按照成因將負電價歸結為兩大類:固有負電價與機制負電價。

“固有負電價是在高比例新能源滲透背景下必然會發生的現象,在不同的電力市場中具有共性特征,普遍存在于我國和國際上許多電力現貨市場中,其主要由電力系統物理特性和電力市場運行特征造成。例如,在高比例新能源滲透的電力系統中,傳統電源受技術和經濟的雙重約束,短期調節能力有限。”

郭鴻業進一步舉例:一臺燃煤機組從停機狀態啟動到滿負荷出力狀態可能需要十幾個小時,而完成一次完整的啟停循環,其綜合成本可能達到十幾萬元甚至更高。因此,傳統燃煤機組為避免頻繁啟停帶來高昂的成本損失,會選擇在自身最低技術出力限制以下報出負價。這一策略是確保機組能持續運行在最小出力水平及以上,以維持自身不停機運行,通過承擔短期收益損失來規避啟停產生的更大成本,并具備快速響應后續調節的能力。

另外,按照集中式現貨市場出清原理,市場出清的價格為考慮電力系統物理約束后的邊際機組(滿足需求的最后一個機組)的申報價格。這意味著,對于近零變動成本的新能源發電主體來說,在現貨市場中盡可能地報較低的邊際成本價并享受火電機組作為出清邊際機組時的市場價格,是最優策略。然而,在新能源滲透率較高的地區,個別時段出現新能源申報的發電供給總量超過實際用電需求的情況是比較常見的。此時,低報價的新能源機組將會成為邊際機組,導致電力市場出清價格降低或進入負電價區間。

另外,新能源發電主體還可以從綠證市場和碳市場等渠道獲取環境權益收益,新能源在負電價的情況下仍舊能夠保持一定的綜合收入。因此,多種市場收益結構導致了部分新能源主體傾向于報負電價搶占更多的出清電量,以犧牲部分電能量收益為代價,來增大其發電小時數,以獲取更多的環境權益收益。

機制負電價則與不同電力市場的具體機制設計密切相關。

由特定市場機制所誘發的負電價,其頻率會隨著新能源滲透率的提升而顯著增加。郭鴻業又列舉了我國三類可能引發或加劇負電價的電力市場機制。

第一類是激勵新能源大規模發展、穩定新能源收益的保障性機制。在《關于深化新能源上網電價市場化改革促進新能源高質量發展的通知》(以下簡稱“136號文”)執行前,我國許多地區的電力市場中,新能源仍按高比例保障電價進行結算。

郭鴻業以某省新能源實際發電量的10%按照現貨價格結算、90%電量按照燃煤發電基準價結算,與國家/地方財政補貼形成(已逐步退出)的上網電價價格結算的模式為例解釋,前述機制通過人為設定結算比例,保障了新能源主體的基礎收益,但也形成了保底收益鎖定和超額收益的雙重激勵結構。在這種機制下,新能源發電企業為了爭取更多的電量交易,傾向于報低價,以確保更多電量能夠上網,讓收益最大化。

郭鴻業強調,當“136號文”出臺后,新能源上網電量雖然全部參與市場,但其依然可以通過差價合約獲得場外補貼激勵,也未能完全消除其對負電價頻率增加的影響。此類問題也常見于國際上使用差價合約(CfD)保障新能源收益的市場,例如英國電力市場和德國電力市場。為此,英國電力市場從今年開始暫停了負電價時段對新能源主體的差價補貼。

第二類是中長期高比例簽約限制現貨優化空間。在高比例中長期合約的約束下,發電企業的大部分電量以提前確定的價格進行結算,鎖定了大部分收益。

即使現貨市場出現負電價,發電企業僅需承擔剩余小部分電量的虧損,整體收益仍能保持穩定甚至實現盈利。高比例的中長期合約在一定程度上削弱了現貨市場價格信號的作用,降低了經營主體在現貨市場理性競爭程度。

這也就是人們常說的“負電價不等于負電費”——由于有高比例中長期合約的保障,在結算層面不會出現發電主體真的“付費發電”的情況,至多是讓出了一部分發電利潤。

第三類是用戶側價格傳導受限。我國用戶側分時電價機制的時段劃分是提前設定的,價格數值也相對確定,難以與批發市場的現貨負電價有效響應。因此用戶側無法感知現貨市場的實時動態價格波動,特別是無法接收負電價信號,響應能力不足從而導致負電價的持續時間拉長。

遼寧省鐵嶺市大青水庫拍攝的光伏發電板 新華社記者 楊青 攝

因此,在新能源發電量較高時,盡管在批發市場存在負電價,但是無法傳導至參與零售市場的廣大用戶處,無法引導他們消納過剩的電力。這個現象也導致了即便負電價的頻率已經很高,但是其帶來的低價用能社會福利并沒有充分傳遞給廣大的終端用戶群體。

為何產生負電價卻不會給發電企業造成負收益?根據電力交易規則,前者只是現貨市場實時交易價格,因此不能理解成發電企業最終收益。

我國電力交易方式按照交易周期,分為中長期交易和現貨交易,兩者相互補充。中長期交易相當于“預售”,買賣雙方約定好未來某段時間的電量、價格;現貨交易是提前一天或當天根據實時需求當場撮合交易,價格隨行就市。

因此,不同的交易方式和交易比例,決定了發電企業的賣電收益,不是簡單地以“發了多少度電×單價”來進行結算。

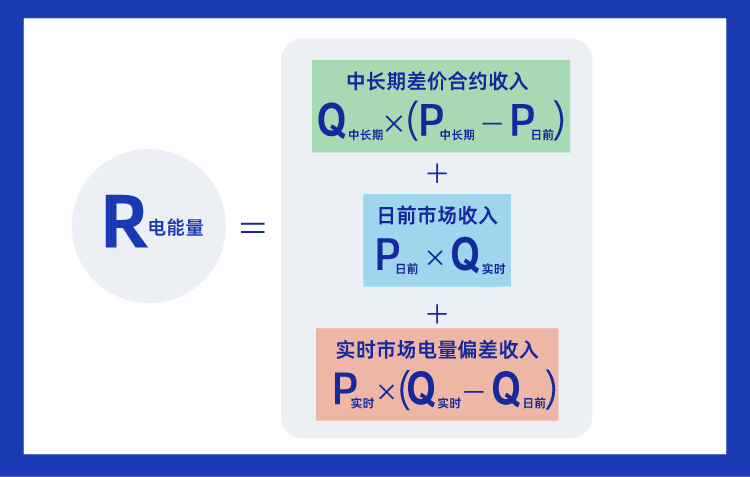

按照《電力現貨市場基本規則(試行)》要求,R電能量= Q中長期 × (P中長期 ? P日前) + P日前 × Q日前+ P實時 × ( Q實時 ? Q日前)。即發電企業的電能量收益(即賣“電”的錢)由三部分構成:中長期差價合約收入、日前市場收入及實時市場電量偏差收入的部分。

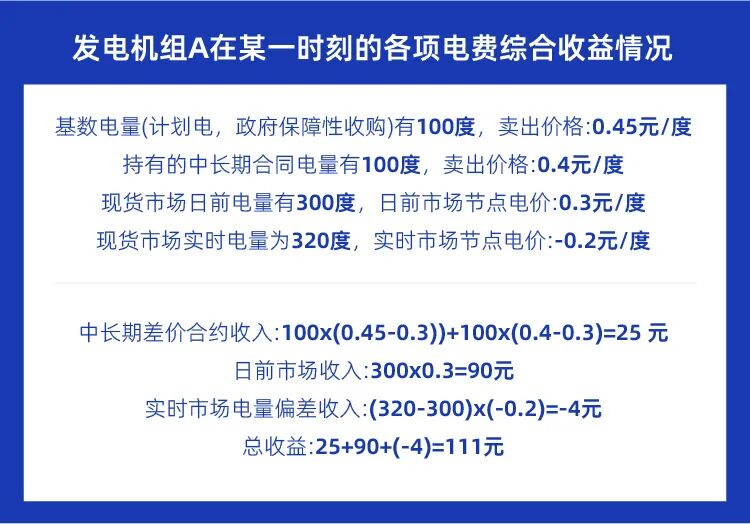

某發電企業高層人士梁華(化名)告訴每經記者,結合負電價出現的場景,以運行日前市場的省內現貨市場發電機組A某日某時的電費收益舉例說明:

發電機組A在某一時刻的各項電費綜合收益情況

因此,即便現貨市場出清價處于負價,發電商仍可通過中長期差價合約獲得補貼激勵,也決定了負電價對電廠收益的總體影響是有限的。

既然造成負電價的原因復雜多樣,目前我國已經出現負電價的山東、內蒙古、浙江、四川等省份,背后原因又有何不同?

博眾智合能源轉型中國電力項目主任尹明接受每經記者電話采訪時表示,共同原因是電力供應過剩。不過各地電源結構、氣候條件等因素不同,導致電力供大于求的具體成因也有所不同。

像山東等新能源大省,主要因為節假日用電企業負荷減少,同時新能源大發又擠壓了傳統發電市場空間。而四川則與當前所處的豐水期有關,由于豐水期水電站的發電能力極大提升,但電力需求并未同步出現大幅增長,最終也會導致供大于求。

“既然電力出現用不完的情況,發電企業為啥不直接減少供應?比如讓風機暫停運轉、水庫直接排水不發電?”這樣的問題,成為不少人關注負電價時的困惑。

多位能源專家均向記者提到一大重要原因——發電廠必須上網交易電力,才能獲得電量指標。

梁華透露,我國發電廠的收入來自賣電,除此之外幾乎沒有其他收入渠道,其中火電廠會涉及容量電費(保障電廠固定成本回收)和輔助服務收入(提供備用、調頻等服務的收益),但收入較少。因此,電量是發電企業對下屬電廠考核的一個重要指標。某些情況下,即使收入目標未能完成,但只要完成了電量指標就行,特別是對新能源企業更是如此。

雖然負電價不等于負電費,但梁華也向每經記者提醒,若未來低電價或負電價現象更頻繁地發生,將對新能源的平均價格和收益預期產生深遠影響,進而影響中長期交易價格的走勢。

“如果新能源企業長期面臨收益下降的困境,將難以吸引足夠的投資用于項目建設和技術研發,對新能源產業的健康發展構成嚴重威脅,不利于新能源投資建設。”梁華說。

不過,按照“136號文”要求,過去新能源享受的“部分市場化+部分保障性收購”政策成為歷史。既然2025年6月1日起投產的新能源增量項目實現機制電價,通過年度自愿競價形成,是否會減少報負價的頻率?

郭鴻業告訴每經記者,增量新能源場站全部上網電量都需要參與市場,僅有一部分發電量可按照機制電量結算。如在山東電力市場,風電(按照機制電量結算的比例)為70%,光伏為80%,剩余電量依然需要以現貨市場的價格結算。這能夠在一定程度上增加新能源在現貨市場的理性報價程度,減少其負價地板價報價策略,從而減少負電價的發生。

“但在全面推動新能源市場化與取消強制配儲政策的背景下,負電價現象的常態化趨勢恐將難以避免。”

因此,郭鴻業建議,應正確認識負電價,既承認其是高比例新能源電力系統的常見現象,同時合理完善機制設計避免超高頻率的負電價現象出現,引起社會恐慌和對能源體系發展的錯誤判斷。并且應采用先進的電力市場數據分析方法,使用包括人工智能、數據逆向分析等技術,辨析市場中固有負電價和機制負電價的構成比例,以引導更好的市場機制設計。

“此外,還應構建包含負電價小時數、負電價均值、新能源滲透率、市場交易均價與機制電價差額等關鍵指標的定量警示指標體系。同時完善實時監測與防范機制,通過實時監測及時識別風險并提前采取防范措施,確保電力系統穩定運行及新能源高質量發展。”